社会性别与性别的描述学

生理性别(sex),社会性别(gender)——在《性别麻烦》(Gender Trouble)的第一章一开头,这两个术语就被朱迪斯·巴特勒[1]劈头盖脸地讦问了一番[2]。通常,人们会说: 「生理性别」是人类个体之间不可化约的、生物学上的区别,以性染色体的区别为基础,而它是「社会性别」得以建构的基础;「社会性别」则是一种对人的性别身份的社会生产和再生产的更加精细、全面和稳固的二分,它尽管以生理性别为基础,却也有相当任意的、「被社会建构起来」的成分;「生理性别」是物质的、自然的,而「社会性别」则是意识的、社会的;在此基础之上,人们谈论「性别认同」「性取向」,等等。然而巴特勒却明确地指出[3]:

[1] 朱迪斯·巴特勒(Judith Butler),美国后结构主义学者,现任加州大学伯克利分校比较文学系教授。最早将后结构主义理论应用于性别研究,被认为是酷儿理论最重要的先驱之一。性别方面的代表作包括《性别麻烦:女性主义与身份颠覆》(Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity)《身体之重》(Bodies that Matter)等等。 [2] Butler, J. (1999), Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. Routledge. 第二版有中译本:朱迪斯·巴特勒,《性别麻烦:女性主义与身份颠覆》,宋素凤译,三联书店(2009)。 [3] 同上书,中译本p. 9.

紧接着就是一连串更深入的质询[4]:

我们能够指涉某个「特定」的生理性别或者某个「特定」的社会性别,而不探究生理性别和/或社会性别是如何给定、通过什么手段给定的吗?而「生理性别」又是什么?它是自然的,是解剖学的,是染色体的,还是荷尔蒙的?女性主义批评家要如何评估企图为我们建立这些「事实」的科学话语?生理性别有没有历史?是否每一种生理性别都有各自不同的历史,或者多个历史?是否有一种关于性别二分如何建立的历史,是否有一种显示出这种二元选项是可变建构的谱系学?由不同的科学话语所生产的、关于生理性别的那些表面上是自然的事实,是否在为其它的政治或者社会利益服务?如果生理性别的不可变性受到了挑战,那么也许这个称为「生理性别」的建构跟社会性别一样都是文化建构的;的确,也许它一直就是社会性别,而作为结果,生理性别与社会性别之间的区别也根本就不是什么区别。 ……我们不应该把社会性别仅仅看作是文化在某种先在的生理性别上铭刻的意义(一种法律的概念);社会性别也必定指向生理性别本身能够建立的那个生产机制。结果是,社会性别与生理性别的关系并不像文化之于自然那样;社会性别也是话语/文化的工具,通过这个工具,「生理性别化的自然」或者「自然的生理性别」得以生产,并且被建构为前话语的、先于文化的,成为一种政治中立的表面,任由文化在其上作为。

[4] 同上书,pp.9-10.

这些论述可以概括为不存在前话语的生理性别(there does not exist a pre-discursive notion of sex)。说得更具体些:人类的繁殖方式是有性生殖(sexual reproduction),进行有性生殖需要两个个体和两套不同的器官;人们将这些器官命名为生殖器(genitalia),将生殖器依照形态和功能分成了雄性的、雌性的还有「间性的」;但很显然这些器官远不仅仅有直接的生殖功能;人类完全可能单纯为寻求快感而使用这些器官,也并非只有这些器官才能带来快感。将这些器官的繁衍功能和获取快感的功能单独抽取出来、并以之为这些器官命名,或者将所有的功能都与生殖功能联系起来,实际上是某种特定的思维方式/认知结构作用的结果。自然,这种思维方式/认知结构也是历史性的,也是和社会关系网相互影响、相互塑造的。「生理性别」所代表的那种言说人的生理构造、生理功能的方式,也是基于这一思维方式/认知结构的,它也就不可避免地受到相关的影响。

至于「社会性别」即gender,巴特勒在总结了几位女性主义理论家的论述之后概括道[5]:

[5] 同上书,p. 34.

巴特勒借用了哲学家约翰·奥斯丁[6]的概念:操演性(performativity)。这个词与表演(performance)在拼法上有点接近,但含义却截然不同。巴特勒自己对此解释如下[7]:

[6] 约翰·奥斯丁(John Austin),英国哲学家、语言学家。在奥斯丁的论著《如何以言行事》(How to Do Things with Words)中,performativity一词常被译为“述行性”,然而巴特勒却并没有完全按照奥斯丁的理论来论述,她借用的实际上更多是法国后结构主义哲学家、解构主义思潮的代表人物雅克·德里达(Jacques Derrida)。限于篇幅,我们不能展开相关讨论。请参阅Bodies That Matter一书的序言。 [7] Butler, J. (1993), Bodies That Matter. Routledge, x.

也就是说,某人的性别身份得到确认,并不是出于某人的主观意志所「自由选择」的、表演出来的;相反,这需要借助于某些外在于此人的规范(norm)。要想确认自己「是」某种性别,就非得借助这种外在的结构不可。例如,每个人甫一出生,便被大人们根据其外生殖器的形态称为「男孩」或者「女孩」,而后大人们根据出生时的这种标记来按照固定的性别角色去培养这个人,例如「男孩要多进行体育运动」或者「女孩要学会在穿衣打扮」。「进行体育运动」或「穿衣打扮」都是被这种秩序所规定的表演仪式。每个人的性别身份依照这种不断进行的实践而生产(produce)出来。大人们进行这些行动,实际上也是在援引、执行某种外在于他们的规范所规定的表演仪式:这种规范将具有阴茎和睾丸的人体称作是男性的,将具有阴道的人体称作是女性的,并为每一个类别加上了诸多的表演仪式。这种规范凸显出其存在,只能是通过一个个的人执行这种行动,而每一次执行这种行动,都反过来确认了这种规范的存在——换句话说,这种规范被再生产(reproduced)了。这种活动——从某种先在的规范中援引话语、执行其规定的仪式以不断地生产某种身份的活动,就是操演性的。

比起追问这些生产活动的主体到底是谁(是什么性别),更有意义的是追问生产活动究竟如何发生。各种各样的生产活动在不断地进行着。根据马克思和恩格斯的一些古老却仍旧十分有用的论述,可以经验地把生产活动归结到三个方面:作为一切活动之基础的,是要能够生产出维系自我持存的机体;在此基础上,这种维系自我持存的生产关系需要能不断地存续下去(再生产);另外,机体自身也会繁衍/再生产,造就新的机体[8]:

人们为了能够「创造历史」,必须能够生活。但是为了生活,首先就需要吃喝住穿以及其他一些东西。因此第一个历史活动就是生产满足这些需要的资料,即生产物质生活本身,而且这是这样的历史活动,一切历史的一种基本条件,人们单是为了能够生活就必须每日每时去完成它,现在和几千年前都是这样。… 第二个事实是,已经得到满足的第一个需要本身、满足需要的活动和已经获得的为满足需要而用的工具又引起新的需要,而这种新的需要的产生是第一个历史活动。…… 一开始就进入历史发展过程的第三种关系是,每日都在重新生产自己生命的人们开始生产另外一些人,即繁殖。这就是夫妻之间的关系,父母和子女之间的关系,也就是家庭。……不应该把社会活动的这三个方面看作是三个不同的阶段,而只应该看作是三个方面……从历史的最初时期起,从第一批人出现时,这三个方面就同时存在着,而且现在也还在历史上起着作用。

[8] 《马克思恩格斯全集》第三卷《德意志意识形态》,中共中央编译局第一版,pp. 31-33.

需要注意,哪怕是在马克思自己的论述中,「生产」的含义也都比单纯的物质资料生产要宽广多了。生产出来的未必只是某种具体的「物品」,还可以是人本身,是「社会关系」,是「话语」,等等。被用来界定「生理性别」的那些生理结构当然归属于第一个方面,它是肉身的一部分,而我们在下一节就会谈到,谈论「生理性别」「社会性别」的那些话语实际上却主要锚定在第三个方面,即人的生产/繁衍。如巴特勒所说,

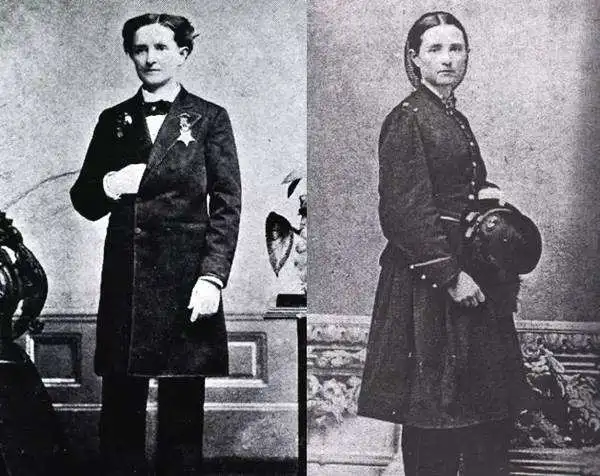

而那个生产机制也并不会逃出生产活动的大网。在设想、谈论性别主体时,需要的就不止是自我持存的机体「本身」,还需要一套同时生产出来的外在规范——再生产层面的社会关系——规定好哪种生理特征、哪种活动是「与性/性别相关的」,性别主体需要借助这种规定才能生产出来。例如,二百年前的美国的规范会使得人们责备着长裤的女人打破了性别规范[9],但今天的规范却不认为女人着长裤与其性别有什么必然关系。在前一种情形下,着长裤的女人就是「违背规范」的女性主体,而后一种情况下则并无此标签,着长裤早已不再被认为是与性/别相关的活动了。

[9] 美国军医玛丽·沃克(Mary Walker)的人生经历即是这段历史的写照。

人与人之间都有个体差异,上述三个方面的生产活动无论如何都是千差万别的。对这些差异进行表述和分类的那种规范,也是在一定的生产活动中生产出来的,而由于这种生产也受制于生理结构、认知结构和社会关系,它也只能是对包含着无限差异的事实的某种约化。让我们引用伊芙·塞吉维克[10]的「酷儿理论公理一」:人与人是不同的。塞吉维克举出了很多的例子[11]:

即便是同样的生殖行为(genital acts)对不同人而言都有不同的意义。 性在部分人看来不过是日常生活中零散的生殖行为;但有些人却会把性当成一个松散地包裹着它或几乎漂浮于自身外的整体。 性特质(sexuality)构成了人们对自己身份认知的很大一部分,同时也构成了人们对他人身份认知的一小部分。

……

有些人认为将性置一个语境中是很重要的,而且这个语境充满意义、叙述及与生活各方面的紧密联系;有些人觉得不这样才是重要的;对另一些人来说,他们甚至从未想过还可以这样考虑性。

……

一些人(包括异性恋、同性恋、双性恋等)将他们的性特质深植于一个性别差异及其意义所组成的矩阵中。另一些同样有着多样性特质的人们则不这么做。

[10] 伊芙·塞吉维克(Eve Sedgwick),美国文艺理论学者、性别研究学者。因对文艺作品进行“酷儿”式的分析而成为酷儿理论最重要的先驱之一。代表作包括《男性之间:英国文学与男同性恋欲望》(Between Men: English Literature and Male Homosexual Desire)《暗柜认识论》(Epistemology of the Closet)等等。 [11] Sedgwick E., Epistemology of the Closet, California University Press, 1990, pp. 25-26. 引用的内容来自前言部分的公理一,已经由Purple翻译为中文。

塞吉维克的这张表显然还可以无休无止地列下去,而它不过显示出:既有的关于性和性别的话语系统,实际上根本不足以显示出人类活动的多元性。不论如何细致地分类,总也不能穷尽人类的生理形态,不能穷尽人类进行与性相关的活动,甚至都不能一劳永逸地明确规定哪些活动与性有关。巴特勒写道[12]:

据此,《性别麻烦》一书便将「性别」这个概念给解构(deconstruct)了:在最一般的意义上,既然规范总是对无限差异的事实的约化,而性别概念总要依赖着这种规范,那性别概念本身也就不是稳固的。

[12] 朱迪斯·巴特勒,《性别麻烦:女性主义与身份颠覆》,宋素凤译,三联书店(2009),p. 22.

换个更唯物主义的视角(这是巴特勒没有系统讨论的),如果生产力已经发展到了人类可以随意更改生理形态、生理功能的程度呢?尽管今日的技术尚且做不到真正的「随心所欲」,但至少这已经变得可以设想了。通过激素、手术,完全可以做到展现「另一种性别」的第二性征;在体内孕育子嗣很可能不再是专属于女性的功能;两个有相同性染色体的人也有可能孕育共同的子嗣……即便 「生理性别」划分在历史上向来都是稳固的,这也不代表它可以一直稳固下去。这种「对身体的改造」在自我持存的层面上——一切生产活动的基础——起作用,它最终一定会动摇此基础上所有的生产关系。社会现实与这套划分出二分生理性别、将其建构为「自然」的规范将会产生越来越大的割裂。到那时,可能不需要费什么力便可撬动这个规范了。

不过,即便是解构了性别——指出这一概念本身不应该被绝对化——也并不意味着我们现在可以轻易抛弃现存的这套规范。我们毕竟是在当下的社会关系中被生产出来的,不能拽着自己的头发飞上太空。所以,我们仍旧必须继续使用「男性」「女性」「性行为」这些词,但我们会时时刻刻指出这些词所内蕴的张力。酷儿理论的思维体现在如下的信念之中:我们应当承认现存的规范——「生理性别」二元划分、大而化之的分类和命名——确实存在着,而且力量非常强大,但承认其存在并不意味着认同其意义;相反地,就像巴特勒的那一串质询一样,我们会追问这种规范的历史,研究它在现实中的运作方式,揭露出它的「中立」表象所掩盖的利益,批判它所造成的那些压迫,并以这些质询作为改造这种现实的思想武器。

/ TO BE CONTINUED /